1.2历史时期的河流湖泊变迁(7)

清咸丰及同治以来,由于荆江决口使荆江泥沙大量输入洞庭湖,再加上人类与水争地,竞相围垦,以致滨湖地区垸垸相连,湖面越来越小。清道光五年(1825),洞庭湖的面积为 6300平方公里,到1937 年,减到 4700 平方公里,洞庭湖被分割成东、西、南洞庭湖、大通湖及许多小湖。20 世纪 60 年代以后,在"以粮为纲"旗帜下,盲目围垦,湖面更见缩小。本来是我国最大的淡水湖的洞庭湖,现已小于鄱阳湖,退居第二位①。

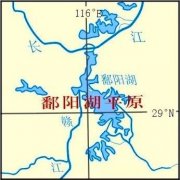

3.鄱阳湖的变彭蠡--称彭泽、彭湖。全新世以来,古彭蠡泽与长江水面相连,《禹贡》中"彭蠡既潴","(汉水)东汇泽为彭蠡"的记载正说明这一点。但是彭蠡在西汉以后逐步脱离长江水道,因泥沙淤积而逐渐萎缩。在九江以南,随着断块差异的升降运动下陷,古赣江下游汇注于此,扩展成为较大的水域,并因长江洪水过程的增大而在湖口相通,形成新的彭蠡泽。

唐代在我国历史上处于高温多雨时期,长江干支流的径流量相应增大,江水由湖口倒灌入湖,以及赣江来水的顶托,造成彭蠡泽的扩展。从唐末五代到北宋时期,大体上奠定了今天鄱阳湖的范围和形态。

元、明两代,随着湖区的继续沉降,鄱阳湖逐渐向西南方扩展。清初,松门山以南的陆地也相继沦没,鄱阳湖的发展至此达到鼎盛。

自清代后期以来鄱阳湖区在地质构造上,总的趋势由下沉转为上升。以赣江为主的入湖诸水挟带泥沙不断淤积,并在河流入口处形成洲地,使湖底日益抬高,湖面不断萎缩。此外,在湖滩上筑堤围,争相围垦,也是使湖区范围狭小的人为因素。20 世纪 60 至 70 年代前期、由于片面强调"以粮为纲",不适当地围湖造田,也加速了湖面的萎缩。l954 年鄱阳湖洪水湖面是 5050 平方公里,1957 年为 4900 平方公里,到 1976 年急遽缩小到 3841 平方公里。在短短的 22 年间,洪水湖面就以惊人的速度缩小了 1200 多平方公里。

鄱阳湖的泥沙淤积情况远较洞庭湖为小,其萎缩趋势,相对来说也不若洞庭湖的迅速,它已经取代洞庭湖而成为我国第一大淡水湖①。

4.震泽(太湖)的变迁

太湖,古称震,又名具区、笠泽,位于长江、钱塘江下游三角洲上,面积 2420 平方公里,是我国仅次于鄱阳湖和洞庭湖的第三大淡水湖。古震泽是由构造运动和溺湖沙嘴封闭,相互作用而形成的。古震泽溻湖初形成时范围很大,以后,由于长江三角洲的不断延伸,大量泥沙沉积下来,使原来相连的古渴湖逐渐淤积,形成介于长江与钱塘江之间的太湖平原。并在与海外隔绝之后,转入湖水淡化过程,慢慢地形成为内陆淡水湖泊。

免责声明:本文来源于网络,文中有些文字或数据已经过期失效,仅供学习备课参考!

电脑版地址:http://www.cgzdl.com/shuku/116/3899.html

手机版地址:http://m.cgzdl.com/shuku/116/3899.html

-lp.jpg)