大地改造工程(6)

6.让沙漠“绿”起来

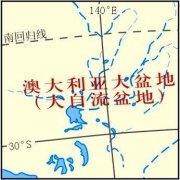

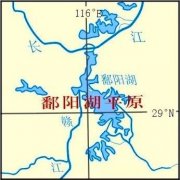

浩瀚的沙漠,常给人以荒凉、寂寞之感。因为这里缺乏生命,干旱少雨, 气候恶劣,是人类难以生存之地……但世界上不少的沙漠区也存在着可开发 的巨大潜力,如蕴藏着丰富的石油、天然气等矿藏,以及待开发的地下水和 充足的光照、可耕地以及生物资源等,又成为人类待征服的处女地。 据联合国环境署报告知,当今世界沙漠和沙漠化的土地面积已达 4560.8 万平方公里,约占全球陆地总面积的 35%,数量之大不可等闲视之。尤其是, 这种世界性的沙漠化趋势,仍在发展之中,目前,每年都将有近 6 万平方公 里的土地沦为沙漠。沙漠化每年给人类带来的直接经济损失可高达 420 亿美 元。 全球大沙漠的分布,并非杂乱无章,著名的大沙漠,几乎都集中在赤道 南北纬 15°~35°之间的地带。如北非的撒哈拉沙漠、南部非洲的卡拉哈里 沙漠、南亚的塔尔沙漠、澳大利亚的维多利亚沙漠等均是如此。这种分布是 一种巧合吗?当然不是。这种分布与地球自转时所形成的干热下沉气流对这 些地带的长期影响有关。此外,定向的干燥信风,对这些地带的不断吹蚀, 致使此纬度带成为独特的干旱带(地理上也称“副热带干旱区”),进而形 成了大面积的沙漠。另外,由于海陆分布和地形对气候的影响,在北纬 35°~ 50°之间的温带、暖温带大陆内部,也形成了所谓的“温带沙漠”,如中国 的西北和北方的沙漠,俄罗斯和美国的沙漠。因此说,沙漠形成的原因,和 大自然本身的干旱区地带分布有着密切的关系。 然而,在人类历史上,人们也发现了这样的事实:由于人类对土地的过 度开垦和放牧,也会导致土地干旱和沙漠化的加速,形成了所谓“人造沙漠”。 如近 30 年来,非洲由于人口增长过快(年增长率一直保持在 30‰左右,高 于世界年平均 17‰),加上为解决粮食“急难”,不少国家采取了过度垦耕、 放牧和滥伐森林的措施,致使大片森林遭到毁坏,水土不断流失;土质退化, 旱情不断发生,大大加速了沙漠化的进程。过去 30 多年中,非洲森林几乎减 少了一半,现仍以每年 380 万公顷的速度锐减,由于沙漠化的不断扩大,人 均耕地也减少了一半。目前,撒哈拉沙漠正以每年 15 公里的速度向南推进。 由于不合理的开垦,在亚洲,2500~1700 年前曾出现过的南亚哈拉巴文明 区,早已变成了今日的塔尔沙漠。同样的原因,古代盛极一时的美索不达米 亚文明,现也有大片的沃壤变成了今日的沙漠。 中国也是个沙漠面积较大的国家。全国沙漠总面积约 130.8 万平方公 里,占国土总面积的 13.6%(其中,沙质荒漠占全国沙漠总面积的 45.3%, 沙地占 11. 2 %,戈壁占 43.5%)。沙漠和沙漠化土地主要分布于我国的“三 北”地区,形成了一条长达万里的风沙危害线,我国有近 1/3 的国土面积, 正受到风沙的威胁。据估计,沙漠化的面积,现也正以每年 2100 平方公里的 速度扩大。荒漠化造成的直接经济损失每年约 65 亿美元。 由于世界土地沙漠化的面积日益扩大,现已引起了世界不少国家对此问 题的关注。1977 年,联合国曾召开世界荒漠化会议,对全球沙漠化的问题进 行了专门研讨。会议还提出了治理荒漠化的行动纲领。这次会上,中国学者 所提供的治沙论文,引起了与会学者的极大兴趣与好评。 我国人民在改造沙漠方面具有悠久的历史传统。如秦、汉两代,就修建 了秦渠、汉渠,引黄河水来灌溉我国北方的干旱荒原九原郡、朔方郡(今内 蒙与宁夏交界地区)。我国在新疆沙漠地区,还开挖了举世闻名的“坎儿井” ,利用井、渠相联的汲水工程,来灌溉干旱沙漠地区的农田, 使一片片沙漠变为绿洲。仅吐鲁番地区的坎儿井,就有数千公里,以至有人 将“坎儿井”与长城、大运河相提并论,并将其誉为我国古代三大工程之一。 新中国成立以来,我国在沙漠治理上,成绩卓著、硕果累累。中国科学 院成立了专门的沙漠研究所,开展了对全国沙漠的系统调查研究工作。从建 国初的 50 年代起,我国首先在东北地区的西部,营造了全国第一个大型的农 田防护林带,通过 30 多年的努力,一条长约 800 公里,宽约 500 公里的“绿 色长城”,终于建成。不但使东北平原西部的风沙干旱面貌得以改观,而且 保护农田达 300 万公顷以上,大大地减轻了来自西部风沙对这一地区的危害 袭击。此防护林带,目前仍为我国最大的农田防护林。1978 年以来,我国又 开始了建造“三北”防护林工程。此工程是我国也是世界上最大的生态工程。 现第一期工程已于 1985 年胜利完成,造林达 9083 万亩。第二期工程亦于 1996 年年底完工,新造林 9550 万亩,使“三北”地区的森林覆盖率提高到 7.7%。 塔里木盆地是我国最大的盆地,面积有 56 万平方公里。我国最大的沙漠 ——塔克拉玛干沙漠就居该盆地之中。为了使这个干旱的超级盆地的面貌得 到改观,首先要解决水的问题。通过新疆军区某工程团、长春地质学院与新 疆有关机构的多年艰苦努力,现已证实塔里木盆地也储藏有丰富的地下水。 据估计,仅塔里木盆地西部的天然地下水库,每年可提供的优质水即可达 60 亿立方米。盆地的其他部位,也同样有储量可观的地下水,并且潜水面不深。 如塔里木河附近,潜水面仅 8~10 米,向南逐渐升至 2~4 米。这个巨大的地 下水库的存在,与其古地理环境是分不开的。远在 30 万年以前,塔里木和柴 达木还是东西相连的一个大海。5000 年前,这里还是千里草原,当时潮湿密 布的沼泽随处可见。这种“潮湿期”在塔里木已持续了数万年,因此,造成 了大量积水沉睡于今日地下。当然,晚进地质时期,四周高山冰雪融水向盆 地内部的流渗,也是塔里木地下水库的成因之一。塔里木盆地地下水资源的 发现,为我国把这里的沙漠变为绿洲,提供了可贵的物质保障。 我国在治沙方面,采用了工程与生物措施相结合的办法来综合治理流 沙。其中用编草格的方法固定沙丘,尤有创见。我国包兰铁路和新疆新修的 沙漠石油公路,道路两侧的沙丘就是通过人工所编的草格网加以控制的,而 且颇有成效。用草格网固沙,是我国人民对人类治沙工作的一大贡献。 国外在治沙方面,也有不少的成果。沙特阿拉伯和科威特两个“沙漠之 国”,采用海水淡化装置所制造的淡水灌溉菜田花圃。沙特阿拉伯为了将难 得的降雨“锁住”,1974 年还建成了阿哈水坝。坝内可蓄水 2.4 亿立方米。 为了减少水分的蒸发,沙特阿拉伯还在首都利雅得以南的地下含水层中,建 筑了马杰马阿坝,将 70%的洪水注入地下,形成一个人造“地下水库”。东 非的肯尼亚对植树造林也很重视,1994 年造林 2.6 万公顷,净增森林面积 2.5 万公顷。西非的尼日利亚也正在北部撒哈拉沙漠南缘,开展固沙植树造林运 动。北非的突尼斯还创造了用盐水灌溉沙漠的经验,近年来该国用盐水灌溉 的面积占全国耕地面积的 20%以上。 在干旱沙漠区发展农业,以色列别开生面,也创出了自己的路子。其经 验要点是,对全国的水资源,实行国家统一建设和集中管理,发展节水型农 业。目前,国家用水实行了严格的配给制,每年配给居民的生活用水占 10 亿立方米,农业和环保用水 20 亿立方米,工业用水 20 亿立方米,任何部门 也不允许突破此定额。发展节水型农业,主要是在开源和节流上作文章。“开 源”,就是将不属于国家统管的水,如局部地区的少量地表径流水,通过建 设小型水库,积存起来,或在坡面喷洒化学物质,阻止水分下渗,并通过用 水泥砌成的集中区,使水流灌溉于农田。另外,为了防止水分在田间流动, 还将收割后的作物残茬留于大田,所谓“留茬集水”。“节流”,就是采用 世界上最先进的节水灌溉技术,用电脑控制喷灌、滴灌。目前,以色列全国 实行电脑喷灌、滴灌的面积,已占灌溉总面积的 50%。另外,为了充分利用 现有的土地发展高效农业,走“创汇农业”的道路,以色列还根据国际市场 的供求需要,对本国农业结构加以及时调整,如将用水多、复种指数低的粮 食作物,一部分种植转换为经济投入低的果、蔬、花、棉等作物,以赚取更 多的外汇。如 1991 年,以色列的柑桔年产已达 160 万吨,出口产值占全部农 产品出口总额的 85%,成为世界柑桔生产大国之一。 以色列改造自然发展农业的经验,对于地处干旱沙漠区的国家来说,显 然是有一定借鉴作用的。

浩瀚的沙漠,常给人以荒凉、寂寞之感。因为这里缺乏生命,干旱少雨, 气候恶劣,是人类难以生存之地……但世界上不少的沙漠区也存在着可开发 的巨大潜力,如蕴藏着丰富的石油、天然气等矿藏,以及待开发的地下水和 充足的光照、可耕地以及生物资源等,又成为人类待征服的处女地。 据联合国环境署报告知,当今世界沙漠和沙漠化的土地面积已达 4560.8 万平方公里,约占全球陆地总面积的 35%,数量之大不可等闲视之。尤其是, 这种世界性的沙漠化趋势,仍在发展之中,目前,每年都将有近 6 万平方公 里的土地沦为沙漠。沙漠化每年给人类带来的直接经济损失可高达 420 亿美 元。 全球大沙漠的分布,并非杂乱无章,著名的大沙漠,几乎都集中在赤道 南北纬 15°~35°之间的地带。如北非的撒哈拉沙漠、南部非洲的卡拉哈里 沙漠、南亚的塔尔沙漠、澳大利亚的维多利亚沙漠等均是如此。这种分布是 一种巧合吗?当然不是。这种分布与地球自转时所形成的干热下沉气流对这 些地带的长期影响有关。此外,定向的干燥信风,对这些地带的不断吹蚀, 致使此纬度带成为独特的干旱带(地理上也称“副热带干旱区”),进而形 成了大面积的沙漠。另外,由于海陆分布和地形对气候的影响,在北纬 35°~ 50°之间的温带、暖温带大陆内部,也形成了所谓的“温带沙漠”,如中国 的西北和北方的沙漠,俄罗斯和美国的沙漠。因此说,沙漠形成的原因,和 大自然本身的干旱区地带分布有着密切的关系。 然而,在人类历史上,人们也发现了这样的事实:由于人类对土地的过 度开垦和放牧,也会导致土地干旱和沙漠化的加速,形成了所谓“人造沙漠”。 如近 30 年来,非洲由于人口增长过快(年增长率一直保持在 30‰左右,高 于世界年平均 17‰),加上为解决粮食“急难”,不少国家采取了过度垦耕、 放牧和滥伐森林的措施,致使大片森林遭到毁坏,水土不断流失;土质退化, 旱情不断发生,大大加速了沙漠化的进程。过去 30 多年中,非洲森林几乎减 少了一半,现仍以每年 380 万公顷的速度锐减,由于沙漠化的不断扩大,人 均耕地也减少了一半。目前,撒哈拉沙漠正以每年 15 公里的速度向南推进。 由于不合理的开垦,在亚洲,2500~1700 年前曾出现过的南亚哈拉巴文明 区,早已变成了今日的塔尔沙漠。同样的原因,古代盛极一时的美索不达米 亚文明,现也有大片的沃壤变成了今日的沙漠。 中国也是个沙漠面积较大的国家。全国沙漠总面积约 130.8 万平方公 里,占国土总面积的 13.6%(其中,沙质荒漠占全国沙漠总面积的 45.3%, 沙地占 11. 2 %,戈壁占 43.5%)。沙漠和沙漠化土地主要分布于我国的“三 北”地区,形成了一条长达万里的风沙危害线,我国有近 1/3 的国土面积, 正受到风沙的威胁。据估计,沙漠化的面积,现也正以每年 2100 平方公里的 速度扩大。荒漠化造成的直接经济损失每年约 65 亿美元。 由于世界土地沙漠化的面积日益扩大,现已引起了世界不少国家对此问 题的关注。1977 年,联合国曾召开世界荒漠化会议,对全球沙漠化的问题进 行了专门研讨。会议还提出了治理荒漠化的行动纲领。这次会上,中国学者 所提供的治沙论文,引起了与会学者的极大兴趣与好评。 我国人民在改造沙漠方面具有悠久的历史传统。如秦、汉两代,就修建 了秦渠、汉渠,引黄河水来灌溉我国北方的干旱荒原九原郡、朔方郡(今内 蒙与宁夏交界地区)。我国在新疆沙漠地区,还开挖了举世闻名的“坎儿井” ,利用井、渠相联的汲水工程,来灌溉干旱沙漠地区的农田, 使一片片沙漠变为绿洲。仅吐鲁番地区的坎儿井,就有数千公里,以至有人 将“坎儿井”与长城、大运河相提并论,并将其誉为我国古代三大工程之一。 新中国成立以来,我国在沙漠治理上,成绩卓著、硕果累累。中国科学 院成立了专门的沙漠研究所,开展了对全国沙漠的系统调查研究工作。从建 国初的 50 年代起,我国首先在东北地区的西部,营造了全国第一个大型的农 田防护林带,通过 30 多年的努力,一条长约 800 公里,宽约 500 公里的“绿 色长城”,终于建成。不但使东北平原西部的风沙干旱面貌得以改观,而且 保护农田达 300 万公顷以上,大大地减轻了来自西部风沙对这一地区的危害 袭击。此防护林带,目前仍为我国最大的农田防护林。1978 年以来,我国又 开始了建造“三北”防护林工程。此工程是我国也是世界上最大的生态工程。 现第一期工程已于 1985 年胜利完成,造林达 9083 万亩。第二期工程亦于 1996 年年底完工,新造林 9550 万亩,使“三北”地区的森林覆盖率提高到 7.7%。 塔里木盆地是我国最大的盆地,面积有 56 万平方公里。我国最大的沙漠 ——塔克拉玛干沙漠就居该盆地之中。为了使这个干旱的超级盆地的面貌得 到改观,首先要解决水的问题。通过新疆军区某工程团、长春地质学院与新 疆有关机构的多年艰苦努力,现已证实塔里木盆地也储藏有丰富的地下水。 据估计,仅塔里木盆地西部的天然地下水库,每年可提供的优质水即可达 60 亿立方米。盆地的其他部位,也同样有储量可观的地下水,并且潜水面不深。 如塔里木河附近,潜水面仅 8~10 米,向南逐渐升至 2~4 米。这个巨大的地 下水库的存在,与其古地理环境是分不开的。远在 30 万年以前,塔里木和柴 达木还是东西相连的一个大海。5000 年前,这里还是千里草原,当时潮湿密 布的沼泽随处可见。这种“潮湿期”在塔里木已持续了数万年,因此,造成 了大量积水沉睡于今日地下。当然,晚进地质时期,四周高山冰雪融水向盆 地内部的流渗,也是塔里木地下水库的成因之一。塔里木盆地地下水资源的 发现,为我国把这里的沙漠变为绿洲,提供了可贵的物质保障。 我国在治沙方面,采用了工程与生物措施相结合的办法来综合治理流 沙。其中用编草格的方法固定沙丘,尤有创见。我国包兰铁路和新疆新修的 沙漠石油公路,道路两侧的沙丘就是通过人工所编的草格网加以控制的,而 且颇有成效。用草格网固沙,是我国人民对人类治沙工作的一大贡献。 国外在治沙方面,也有不少的成果。沙特阿拉伯和科威特两个“沙漠之 国”,采用海水淡化装置所制造的淡水灌溉菜田花圃。沙特阿拉伯为了将难 得的降雨“锁住”,1974 年还建成了阿哈水坝。坝内可蓄水 2.4 亿立方米。 为了减少水分的蒸发,沙特阿拉伯还在首都利雅得以南的地下含水层中,建 筑了马杰马阿坝,将 70%的洪水注入地下,形成一个人造“地下水库”。东 非的肯尼亚对植树造林也很重视,1994 年造林 2.6 万公顷,净增森林面积 2.5 万公顷。西非的尼日利亚也正在北部撒哈拉沙漠南缘,开展固沙植树造林运 动。北非的突尼斯还创造了用盐水灌溉沙漠的经验,近年来该国用盐水灌溉 的面积占全国耕地面积的 20%以上。 在干旱沙漠区发展农业,以色列别开生面,也创出了自己的路子。其经 验要点是,对全国的水资源,实行国家统一建设和集中管理,发展节水型农 业。目前,国家用水实行了严格的配给制,每年配给居民的生活用水占 10 亿立方米,农业和环保用水 20 亿立方米,工业用水 20 亿立方米,任何部门 也不允许突破此定额。发展节水型农业,主要是在开源和节流上作文章。“开 源”,就是将不属于国家统管的水,如局部地区的少量地表径流水,通过建 设小型水库,积存起来,或在坡面喷洒化学物质,阻止水分下渗,并通过用 水泥砌成的集中区,使水流灌溉于农田。另外,为了防止水分在田间流动, 还将收割后的作物残茬留于大田,所谓“留茬集水”。“节流”,就是采用 世界上最先进的节水灌溉技术,用电脑控制喷灌、滴灌。目前,以色列全国 实行电脑喷灌、滴灌的面积,已占灌溉总面积的 50%。另外,为了充分利用 现有的土地发展高效农业,走“创汇农业”的道路,以色列还根据国际市场 的供求需要,对本国农业结构加以及时调整,如将用水多、复种指数低的粮 食作物,一部分种植转换为经济投入低的果、蔬、花、棉等作物,以赚取更 多的外汇。如 1991 年,以色列的柑桔年产已达 160 万吨,出口产值占全部农 产品出口总额的 85%,成为世界柑桔生产大国之一。 以色列改造自然发展农业的经验,对于地处干旱沙漠区的国家来说,显 然是有一定借鉴作用的。

本文标题:大地改造工程(6)

免责声明:本文来源于网络,文中有些文字或数据已经过期失效,仅供学习备课参考!

电脑版地址:http://www.cgzdl.com/shuku/303/16180.html

手机版地址:http://m.cgzdl.com/shuku/303/16180.html

免责声明:本文来源于网络,文中有些文字或数据已经过期失效,仅供学习备课参考!

电脑版地址:http://www.cgzdl.com/shuku/303/16180.html

手机版地址:http://m.cgzdl.com/shuku/303/16180.html

-lp.jpg)