中国农业地理(2)

社会经济条件

由于各地区在农垦历史先后、民族生活习惯、人口密度、 工业交通城市分布及不同时期国民经济需要等社会经济条件方面的差别,往 往在相同的或相似的自然条件下会出现不同的农业特点。黄河中下游的中原 地区,农垦历史已超过3000 年,而东北北部、内蒙古东部等地区则不过一二 百年甚至只有几十年,两地农业生产集约程度差别显著。藏、蒙古、哈萨克、 塔吉克等族是长期从事畜牧业的民族,而汉、维吾尔、回族等则长期习惯以 农为主。

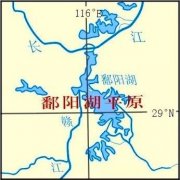

这些民族的不同分布区,基本上也就是牧区和农区的所在地。朝鲜 族擅长种植水稻,东北地区的水稻分布区过去往往就是朝鲜族分布区。人口 密度影响农业劳动力的保证程度和农产品的需要程度,从而影响土地利用集 约程度和作物布局。全国大面积复种指数最高的地区,并不在地处热带、人 口较稀、灌溉不发达的海南岛和西双版纳,而却在人口稠密、灌溉发达的珠 江三角洲、潮汕平原和长江三角洲。

全国粮食单产最高的地区,往往即为人 口最稠密地区。这同劳力充裕、精耕细作有关。但粮食商品率的高低,则不 仅同粮食单产有关,更重要的是同人均耕地面积、当地粮食自给需要量的大 小有关。因之,人均耕地最多的黑龙江省,粮食商品率也最高。至于一些不便长途运输的作物如甘蔗、甜菜及蔬菜、园艺、奶牛饲养等的分布,则和加 工工业、交通条件、城市分布发生直接联系。

土地的农业利用与改善 据粗略估算,中国土地资源中,约有74%的土 地已利用或可利用于农林牧渔生产。

①耕地。全国耕地约0.956 7 亿公顷,垦殖指数为9.97%,耕地分布 极为不均,90%以上分布于大兴安岭经长城至青藏高原东部边缘一线以东地 区。黄淮海平原、长江中下游平原的垦殖指数可达50~60%,四川盆地40 %,东北平原20~30%,长江以南的丘陵低山地区一般约10~20%。

西部地区耕地少,主要集中于山麓平原的小块沃洲,广大高原山区耕地很少。 宜农荒地资源估计共0.3535 亿公顷,其中质量较好的仅0.1 亿公顷左右,主要分布于黑龙江、内蒙古东部及新疆等地区,其余多为质量较差、开 垦需要投资较大的土地,且大多又属于宜牧或宜林地,处置不当易引起农林 牧业之间的矛盾。 从北到南,不同熟制之间耕地生产水平差别很大。东北、内蒙古、甘新、 青藏及黄土高原西部和北部等地区,约占全国35%的耕地,基本一年一熟, 其中一部分尚实行轮歇撂荒,复种指数低于100%。华北地区大部实行二年 三熟,复种指数为120~150%。

长江流域及华南地区一年二熟至三熟,复种 指数为180~250%。有些地区人口较稀、劳力不足,水利灌溉保证程度不高, 虽位于生长期很长的亚热带或热带,复种指数并不高,甚至仍有一年一熟地。 因此,无论南方和北方,提高耕地复种指数潜力都较大。但也有一些地区, 人多地少,有机肥不足,片面强调提高复种指数,势必导致土壤肥力减退, 或出现次生潜育化,实际是掠夺地力,这一情况亟需改善。 在中国水田较旱地、水浇地较无灌溉地,单位面积产量往往高出50%, 乃至200%以上。因之,兴修水利,解除旱涝威胁,是提高耕地生产力、实 现稳产高产的关键。20 世纪50 年代以来,灌溉面积已从0.153 亿公顷发展 到1990 年的0.474 亿公顷,约占全部耕地的49.5%,抗旱能力大大增强。

本文标题:中国农业地理(2)

免责声明:本文来源于网络,文中有些文字或数据已经过期失效,仅供学习备课参考!

电脑版地址:http://www.cgzdl.com/shuku/49/2732.html

手机版地址:http://m.cgzdl.com/shuku/49/2732.html

免责声明:本文来源于网络,文中有些文字或数据已经过期失效,仅供学习备课参考!

电脑版地址:http://www.cgzdl.com/shuku/49/2732.html

手机版地址:http://m.cgzdl.com/shuku/49/2732.html

-lp.jpg)